베일에 가려졌던 제주 항파두성 비밀의 문이 서서히 열리고 있다.

제주 항파두리에서 당시의 갑옷·무기부터 그릇에 이르기까지 건물 터 흔적과 1000점이 넘는 유물들이 무더기로 발견됐다.

제주시는 25일 사적 제396호인 제주 항파두리 항몽 유적에 대한 제주고고학연구소의 발굴조사 결과 내성지에서 9채 이상의 건물지와 1000여점의 유물이 출토됐다고 밝혔다.

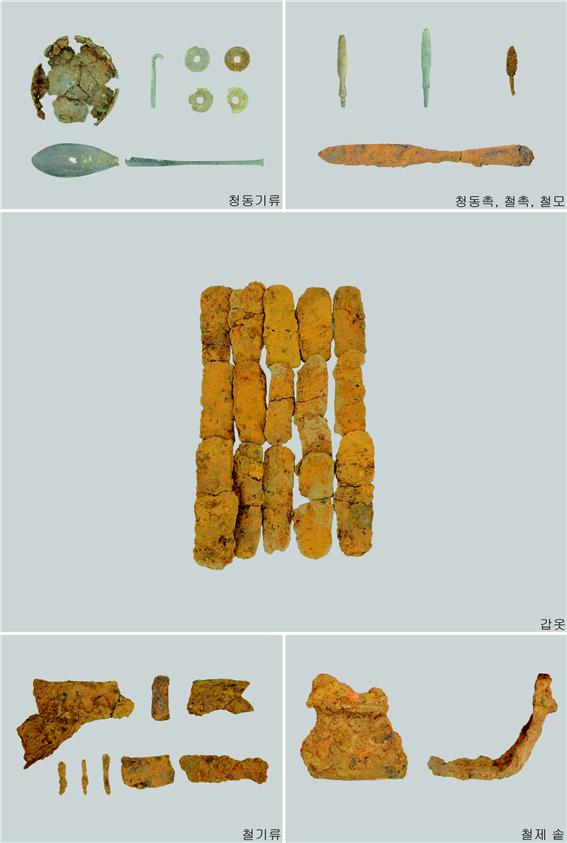

출토된 유물은 투구와 철촉 등 무구류, 명문와와 수막새, 수지문계통의 평기와 등 와전류, 화형·각형 접시 등 청자류 등이다.

연구소는 지난 5월부터 항파두리 내성 2000㎡ 부지를 대상으로 발굴 조사를 벌여왔다.

시는 이번 조사를 통해 항파두리 내성지의 건물지가 고려시대 건축방식을 따른 것으로 확인했다. 삼별초의 이동경로였던 진도 용장성과도 유사성을 발견했다. 고려 말 항몽전쟁을 벌였던 삼별초 내 건축기술자가 항파두성 내 건축물을 설계·건축했다는 분석이 가능하다.

무엇보다 이번 발굴로 고려시대의 다양한 무기류를 발견한 것은 가장 큰 성과로 꼽힌다.

유엽식 청동촉, 철제 찰갑 갑옷, 철모형 투구 등이 출토됐다. 고려시대 무기류의 발견은 국내에서 흔치 않은 성과인 만큼 고려 무기사 연구에 획기적인 자료로 판단된다.

고범석 제주시 문화예술과 학예연구사는 “삼별초 관련 무기류가 강화도나 진도에서는 발견된 적이 없는데 이번에 제주에서 처음 발견된 것”이라고 설명했다.

제주시 관계자는 “다양한 유물이 출토돼 고려시대 무기사, 민속문화, 제주도의 기와제작 등의 기법을 확인할 수 있는 등 다양한 학술적 자료가 확인되는 성과를 얻었다”며 “향후 순차적 발굴조사를 통해 내성의 구조와 기법, 축조과정에 대한 구체적인 기초자료를 확보해 항파두 내성의 보존, 정비 방향을 설정하겠다”고 밝혔다. [제이누리=양성철 기자]

☞항파두성(缸坡頭城)= 고려 후기 1271년(원종 12년)에 만들어진 토성이다. 면적은 113만 5476㎡에 이른다. 제주도 제주시 애월읍 고성리에 자리잡고 있다. 사적 제396호. 그 지역을 항파두리·항바두리라고도 한다. 진도의 싸움에서 패한 삼별초(三別抄)는 1271년(원종 12) 5월 장군 김통정(金通精)의 영도 아래 제주도에 들어와 이 곳에 내외 이중으로 된 성을 쌓았다. 내성은 사각형의 석성이고, 외성은 언덕과 계곡을 따라 타원형의 토성으로 그 길이가 15리에 이르러 성안의 면적은 약 30만평이나 됐다. 성에는 4대문을 설치하고 성 안에는 대궐을 비롯하여 관아·병사·군기고·후망소(堠望所)·옥사·훈련장 등을 시설하였으며, 우물과 저수지도 마련하였다. 김통정은 이 항파두성 외에도 한림읍 명월과 애월읍 애월에는 목성(木城)을 축조하고, 조공포(朝貢浦·제주시 외도 포구)·귀일포·애월포·명월포·조선포 등에는 군항시설을 갖췄다. 적의 상륙이 예상되는 해안 300리에는 이른바 환해장성을 쌓기도 하였다. 삼별초는 이 항파두성을 본거로 내륙지방에 대한 공격을 개시하여 몇 차례 승리하였으나, 1273년 여·원(몽)연합군에 대패, 전멸했다. 항파두리 유적지대에는 당시에 쌓았던 토성이 부분적으로 남아 있으며, 돌쩌귀·기와·자기 등 많은 유물이 발견됐다. 1976년 9월 항파두리항몽유적지(缸波頭里抗蒙遺蹟址)라는 이름으로 사적 제396호로 지정하여 보호하고 있으며, 1978년 유적지정화사업을 벌여 이곳에 항몽순의비(抗蒙殉義碑)를 비롯한 관리사·전시관·휴게소 등을 설치하였다.